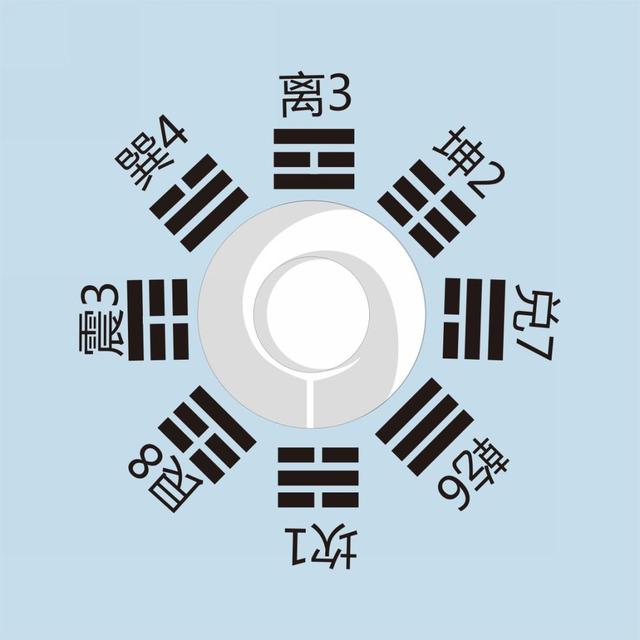

最早提出“象思维”的文献是《周易》。

《易传·系辞下》记载:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之纹,与天地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

中国传统文化中的最高理念是道、天、易、太极、真如、自性等属于非实体性范畴。“道可道非常道”,道只可体悟而不能言说。易、道、禅等非现成性,非实体性,均根源于象思维这种原发创生的动态性。

象思维诉诸主客融合为一的所谓“物我两忘”的回归之思,即回归本真之我,达到我与天地为一的境界;虽具有非理性思维的特点,但并不反理性。

小学阶段虽然懵懂,但象形字这个概念还是早早被植入了脑海,只是长大了才会越琢磨越有“象形”的感受吧!象形字虽然是汉字雏形,但这一思维对后续汉字演化、对汉人文化与思维的建设,却是根基性的永续力量。这也呈现了,世界广角下,中华文化的独特。

相比于象形文字这么认真的称呼,当前网络流行叫“颜文字”:字符表情形态。是一种表情符号。例如,囧(JIǑNG))字可谓颜文字的代表。

《黄帝内经》之始就有关于骨骼、肌肉等解剖方面的记载,为什么在中医学研究中却放弃了以解剖学为基础的研究方式,而选择了以象为中心的研究方式呢?这主要是因为中医受到了天人合一整体观思想、中国古代元气学说思想和对时间认识的影响。

《灵枢·本脏》指出:“视其外应,以知其内脏,则知所病矣”。《素问·阴阳应象大论》则进一步介绍了透过外表现象认识疾病本质的方法:“善诊者,察色按脉,先别阴阳;审清浊,而知部分;视喘息,听音声,而知所苦;观权衡规矩,而知病所主。按尺寸,观浮沉滑涩,而知病所生;以治无过,以诊则不失矣。”

这就是中医最常用的象思维方式——司外揣内法。而《黄帝内经·素问》所指出的:“天地阴阳者,不以数推,以象之谓也”。

即使在用药的过程中也是取类比象。

如核桃仁形同大脑,故有补脑之用;女贞子形同肾脏,故有补肾的作用;虫类性善爬行故能活血化瘀等等。并总结出植物类药“皮以治皮,节以治骨,核以治丸,子能明目,蔓藤舒筋脉,枝条达四肢”。其推理基础是,事物在外在征象上的相似或相同,意味着其在性质上的相近或相同,因此,在人体某些部位发生疾病时,我们可以借助自然界植物或动物的相应部位进行功效的加强或补充。

水墨经典的核心是“心灵”语境,要能从表象的视觉进入更深层的“内省”的转化至心灵世界。就是俗话说的,打动人!徒有 表象的画作,是没有艺术生命力的。

在艺术创作中“象”无法全部表现出“意”的内涵,然而二者臻于完美境界时所表现的艺术创作,就是今天能够看到的妙品和神品。在欣赏艺术作品的时候,如果某一时刻能够穿越时空,领略创作者的意境,当时就会有只可意会,不可言传的感觉,那个时候,才是通的。

以清初画家石涛的山水画为例,他的画论《苦瓜和尚画语录》和其题画诗清晰地展现了其山水画深受《周易》象思维的影响,认为“画者形天地万物”、“画者从于心者也”、“不似似之当下拜”。

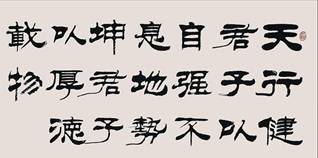

中国古诗、书法,亦同此理,以象形和形象去触动最内心那根弦,真、善、美、假、丑、恶间夹杂的情感得以沟通、释放。此时无言胜有言,言已尽而意未穷……

建筑设计中的象形,就是用建筑的外形或轮廓去表达一个非建筑的内容。象形是一个较基本的设计手法。一个建筑庞然大物在人的面前,总会投下清晰的“象征”,粗心的设计者被愚弄,留待路人去议论这一象征;细心的设计者则主动把握要表达的“象征”,实现建筑物的“立象而征意”!

现代建筑设计的基本原则是“形式追随功能”,但象形建筑往往以外观为先。传播度是象形建筑设计的目的之一。只可惜,国内确实有些大胆建筑,以象形设计之名,成为了城市“视觉污染”。

当然,建筑及家居风水文化中常提到的“左青龙右白虎前朱雀后玄武”也是种象形比类。象形学属于风水峦头部分“喝形取象”里的一个分支。尽管象形法听起来比较简单,但必须结合理气一起运用,才能真正进行有效的风水布局与调理。这也就需有“师”级的知识和经验积累方能操作了!

人生活在自己对世界的感受中,在一定意义上,那是一种更为深刻的真实!所以,无论是建筑的矗立,还是室内家居的布置,所印刻在人心的“象”就对人产生了这样、那样的影响!建筑设计与风水,本意是促进天地人合,宜居适心;对既成事实的不利“象”的存在,才求化解与转圜。

象形拳,就受大众的喜爱和欢迎,它取法于自然,拟动物之形,取动物之意,以“形象为势,以意真传神”。或模仿动物的形态、气质,或仿效某种特定环境中的人物等。让练习者有如临其境的感觉。

五禽戏,东汉末华佗模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物创编而成。被先民们用智慧创编成猴形拳、鹰爪拳、螳螂拳、鸭形拳、蛇拳、醉拳等。

太极拳,以中国传统哲学为基础,其动作名称往往以意象表达,如白鹤亮翅、抱虎归山,有极强的画面感,又与攻防含义结合,构建出打斗之“境”。太极拳讲究“以心运气,以气运身”,意念决定练习的方式和结果,从而实现“内外兼修”的效果.

诸多惟妙惟肖的象形动作会使习练者产生浓厚的兴趣。兴趣是最好的老师,有了兴趣就有了行动的动力,有了动力就产生参与的积极性。在这些形和象的身体模仿中,不仅起到健身锻炼作用,也自然引导人的思维去体谅和理解动物,换角度立身、立世.